短视频生态的即时服务需求爆发

近年来,中国短视频行业以年均超30%的增速持续扩张,截至2023年Q3,抖音、快手等平台月活用户突破10亿,日均使用时长超120分钟,这一数据背后,是用户对内容消费的即时性需求与平台服务能力的深度博弈,随着短视频从娱乐工具向生活服务平台转型,用户对“即时满足”的期待已从内容观看延伸至服务获取——无论是电商购物、本地生活服务,还是知识付费,用户希望在产生需求的瞬间即可完成闭环操作。

传统服务模式存在两大痛点:其一,人工审核与响应流程导致服务延迟,尤其在夜间或高峰时段,用户需求常因人力不足而搁置;其二,标准化服务流程缺失,不同用户、不同场景下的需求难以精准匹配,在此背景下,“24小时秒到自助服务”成为行业突破的关键方向,而快手作为短视频领域的头部玩家,其推出的“24小时秒到自助服务平台”正是这一趋势下的典型实践。

快手24小时秒到自助服务平台:技术驱动的服务效率革命

快手24小时秒到自助服务平台的核心价值,在于通过技术重构服务链路,实现“需求产生-服务匹配-结果交付”的全流程自动化,其技术架构可分为三层:

-

智能需求识别系统

平台基于NLP(自然语言处理)与CV(计算机视觉)技术,对用户评论、私信、视频弹幕等场景中的服务需求进行实时解析,当用户发布“急需一份PPT模板”的评论时,系统可自动识别关键词“PPT模板”,并关联平台内相关服务资源。 -

动态资源调度引擎

平台整合了超50万名创作者、商家及第三方服务商的资源库,通过算法模型预测用户需求热度,提前预加载服务资源,在晚间20:00-22:00的电商直播高峰期,系统会自动增加客服机器人与物流接口的算力分配,确保订单处理时效。 -

全链路风控体系

针对自助服务可能存在的欺诈风险,平台构建了“事前资质审核-事中行为监测-事后纠纷处理”的三级风控机制,商家入驻时需通过企业认证、历史服务评价、资金流水等多维度审核;服务过程中,系统会实时监测异常操作(如同一IP频繁下单),并触发人工复核。

行业价值重构:从效率提升到生态赋能

快手24小时秒到自助服务平台的落地,不仅解决了用户即时需求,更对短视频生态的商业化模式产生了深远影响:

-

创作者经济升级

传统创作者依赖广告分成与直播打赏,收入波动大且天花板低,而自助服务平台为创作者提供了“内容+服务”的变现路径,一位美食博主可通过平台接单定制菜谱,或为本地餐厅提供探店推广服务,单次服务收入可达传统广告的3-5倍,据平台数据,入驻自助服务的创作者平均月收入提升42%,且用户复购率超60%。 -

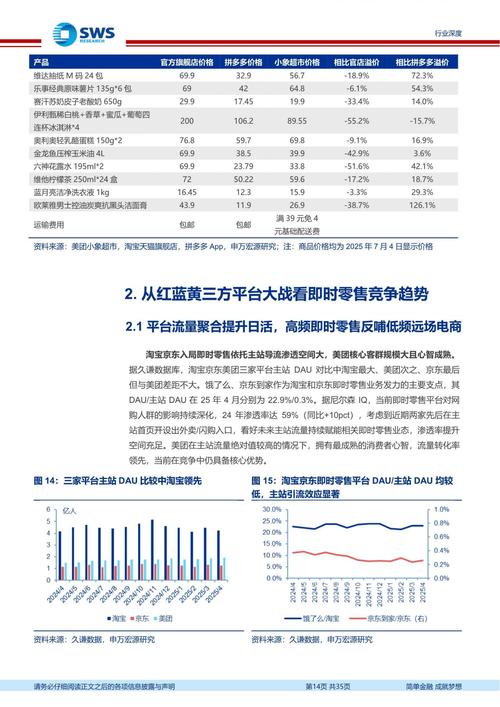

本地生活服务渗透加速

在“即时零售”趋势下,平台通过LBS(基于位置的服务)技术,将用户需求与周边3公里内的商家精准匹配,用户发布“想吃小龙虾”的评论后,系统可自动推送附近评分4.8分以上的商家,并提供“30分钟送达”的承诺,这种模式使本地商家获客成本降低35%,而用户决策效率提升70%。 -

长尾需求商业化破局

传统电商平台难以覆盖的低频、小众需求(如“古风汉服租赁”“宠物行为训练”),在自助服务平台上通过“需求聚合-服务众包”模式得以实现,平台数据显示,2023年Q3,长尾服务订单量同比增长210%,非标服务”(如个性化手绘头像)占比达38%。

挑战与未来:技术、合规与生态平衡

尽管快手24小时秒到自助服务平台展现了巨大潜力,但其发展仍面临三大挑战:

-

技术精准度与用户体验的平衡

当前,智能需求识别系统的准确率约89%,仍有11%的需求因语义模糊或上下文缺失导致匹配错误,用户评论“想换个手机”可能被误判为“手机维修”需求,未来需通过多模态交互(如语音+图像)提升识别精度。 -

合规风险与监管适应

自助服务涉及电商、金融、医疗等多领域,需符合《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规,医疗类服务需严格审核资质,避免“伪专家”误导用户,平台已建立合规审查团队,但如何实现“自动化初筛+人工复核”的高效协同仍是课题。 -

生态健康与商业化的平衡

过度追求服务效率可能导致“低价竞争”“服务缩水”等问题,部分商家为抢单降低服务质量,引发用户投诉,平台需通过“服务评分动态调整”“保证金制度”等机制,维护生态公平性。

即时服务时代的生态竞争新范式

快手24小时秒到自助服务平台的实践,标志着短视频行业从“流量竞争”向“服务竞争”的转型,其核心逻辑在于:通过技术降低服务门槛,通过生态扩大服务边界,最终实现“用户需求即时满足-创作者价值持续释放-商家经营效率提升”的三方共赢。

随着5G、AI大模型等技术的普及,即时服务将向“预测性服务”(提前预判用户需求)与“沉浸式服务”(结合VR/AR提供场景化体验)演进,而快手能否在这一赛道中持续领跑,取决于其能否在技术迭代、合规建设与生态治理上保持动态平衡,对于行业而言,这不仅是服务模式的创新,更是一场关于“如何重新定义用户与平台的关系”的深刻变革。